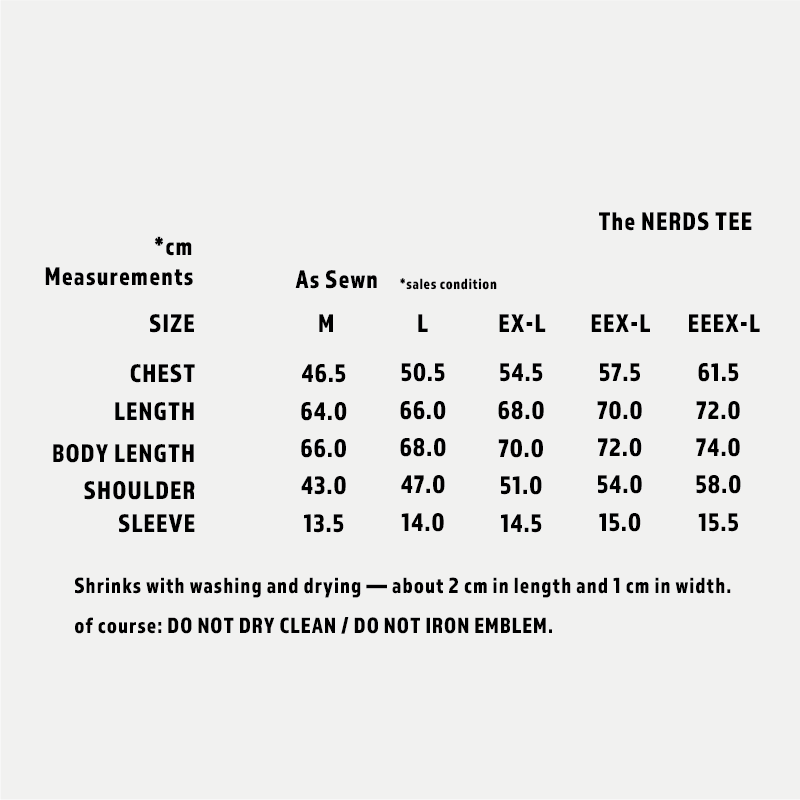

Item

The "Silverado" Tee 6.6oz

The Silverado SIRO はもちろん自信作です。生地の厚みは6.6オンス。もっちりした質感はビンテージそっくりです。

クラブハウスグレーの白黒砂漠感もかなり近い!The NERDS Teeと同じパターン(形)で製作していますが、

糸やゲージが異なるため、また違った着心地です

始まりは2年前。みんなが待っているのは知っていたけど、

完成させるには、とても長い時間が必要でした。

Made as if we were there.

もし、僕達がそこに居たらと言う想像は

憧れに近い感情から、「なぜ?」に至ります。

「そこに綿があったから」

「オシャレだから」

「それがアメリカのDNAだから」

MADE IN USAだから、きっと適当だろ。って思うのは止めにします。

誰が作ったのかは解らないけど、クラブハウスグレーはアメリカの象徴です。

原料は、白いワタと、黒いワタのはずで、その違いの理由が何なのか?

オリジナルに近づくことはオリジナルになり得るのか?本当のオリジナルとは何か?

——男子だったらわかるはず。これは冒険みたいなものです。

シルバラード誕生

僕の生まれた街には紡績工場があって、幸運なことにモクグレーが得意でした。 白いワタ、黒いワタに限らず、全てのブレンドの比率を変えることができます。「そこに綿があったから」を信じてた僕は、SURE Tシャツ用の生地の端材を入れることを思い付きます。

何でも混ぜてしまえ。ってアメリカ人ならやりそうです。

「混率はいくつにしますか?」って紡績工場からの質問に、解らないから「12%」って答えました。SUREの88-12はレーヨンじゃなくて、スクラップコットンなところがクールだと思いました。そういった経緯から、傑作シルバラードが誕生するわけです。

オリジナルのオリジナル

そういった意味で言えば、シルバラードはオリジナルです。

そのオリジナルのオリジナル、つまり元ネタ(ビンテージ)ですね。今回はこれをそのまま再現しようという試みです。

ビンテージがある以上、ゴールを動かせない。プロセスだけトレースして成り行きでOKという完成はNGです。

何かが足りなくてもいけないし、何かを加えてもいけない。新しいシルバラードはデニスホッパーが撮った映画のようでなくてはいけません。マカロニウエスタンにはしたくないのです。

ビンテージを紡績工場へ

僕が持っていた88-12のビンテージを紡績工場へ送ります。ここはモクグレー研究所のようなところで、いろんなモクグレーデータを持っています。数日待って、分析の結果が届きました。一般的なモクグレーとは紡績方法が異なり、サイロスパン(精紡交撚)という紡績方法だということがわかりました。通常、1本の粗糸(そし:糸になる前の糸)から、糸を作るのですが、2本の粗糸から1本の糸を作ります。しかも、その2本の粗糸のうち1本が白黒で、もう一本は白という製造方法でした。

——やっぱり… こんなの、絶対適当に作ってるわけないやん。笑

ラビリンスの入り口

一度聞いただけでは、理解が難しいほどブレンドのタイミングが何度もやってきます。糸の太さや、黒の割合、およそこれくらいと見当をつけますが、ビンテージにどこまで近づけられるかは、糸を作って編んでみないと誰にも分からないという展開が確定しました。

早速試作にかかります。数ヶ月待って試験反ができあがります。サイロスパンは正解のようです、雰囲気はかなり近くなりました。

それでも、少し生地が厚いようです。黒の割合はもう少し増やしたほうが良さそうで、糸を細くする必要もありそうでした。

そして、迷宮入りするきっかけになる発見が——

クラブハウスグレー

試験反の白黒砂漠具合は多少の修正が必要だけど、うまくいっています。ただ、気になる点を見つけてしまいました。

モノトーンの世界のはずが少し黄色いのです。どうやらコットンの仕業です。黒と白の白は厳密に言えば、コットンの色です。

88-12のビンテージはもう少し黒く、この点を加味したとしても、黄色味は感じません。それなら、と晒し加工に入れてみますが、今度は白飛びしてしまいました。

——どうにも正解が見つかりません。

ある日、アメリカ人の友人、クリスにメールをしました。

確か、アノラックを注文してくれてありがとうって話の流れだったと思います。

P「今、シルバラードのTシャツを作ってて、ビンテージそっくりにしたいんだけど、どうも近付けなくて」

C「おお、懐かしいな。学生の頃は毎日着てたよ。それで?」

P「黒いワタの部分は上手くいってるんだけど、白いワタの部分が白くならないんだ」

C「なるほど…相変わらず研究所みたいなことをやってるね」

C「このタイプのTシャツはクラブハウスで使われるんだ。練習が終わった後、ランドリールームに集めてまとめて洗濯するんだ。そのランドリーマシーンは業務用で、水温は高温、洗剤もかなり強力だったと思うよ」

…これだ!!

ビンテージの88-12はすでにゾンビの状態。きっと何度も洗濯を繰り返しているはずで、コットン色は白く飛んでいる。というのにも合点がいく。晒しほど強力ではないけど、漂白に近い状態のリネン洗いなら、コットンの生成り色はホワイトに近づいていく… 僕はこれが、もっともらしい仮説に思えました。

ちなみに、文章にしてみたらほんの数行だけど、この時すでに1年が経っています… 「チッ。どっかにデッドストック無いのかよ」なんて、タイミングを失っていましたが、もしも、デッドストックに出会っていたら、そっくりに作ることに夢中になって、こんな事には気付いていないでしょう。「仮説」と書いたのはあくまで、「僕はそう思いました」ということであって、検証はまだこれからです。それでも、ゾンビなビンテージは誰かのお気に入りの証拠。活躍してた姿を想像しつつ、素材の変化を感じて、新品の状態はきっとこうだろうって想像は、とても楽しく、かけがえのない気づきになりました。あらめて、クリスありがとう!

1960〜1970

ちょうどここで、The “NERDS” Teeとタイミングが合ってきます。’n’ CLOTHING の古泉さんが「何かの参考になるかもしれないから」とヴィンテージのTシャツを2枚貸してくれました。 1枚はランタグの黒ボディー。もう1枚もランタグのモクグレーです。どちらも1960年代に生産されたものです。しかも同じサイズで…この話は次の章で詳しく。だってまだ生地ができていませんからね。

それで、88-12は1970年代からのスタートで、コットンが88%、レーヨンが12%です。ランタグは1960年代までで、100%コットンです。—ここで、僕はニヤニヤが止まりません。

シルバラードは88-12に習って88%のバージンコットンに12%スクラップコットンを入れています。ということは、コットン100%… そう、「ランタグの方が近いじゃん!」というラッキーな展開になります。

88-12とランタグの杢感はとても近く、精紡交撚で間違いありません。年代順に整理してみても、88-12のレーヨンは機能性のアップデートで、見た目の杢感は前作を継承しているのだと思います。

こうなってくると、ランタグ期を狙って作った方が整合性があります。ちょうど、The NERDS Tee も企画していましたから、尚更です。蝉のように時期を待っていましたが、コレクターのおかげで地上に出ることができました。笑

古泉さん、ありがとうございます。

いよいよ生地作り。その前に糸作り。

そうと決まれば、あとは実行するのみです。糸の太さと、黒ワタの混率をあらためて設定して、300キロの糸をオーダーします。

少しだけ勇気が要りますが、在庫はロマンです。笑

きっと特別なものになると思い、紡績工場に取材を申し込みました。

ノスタルジックな雰囲気はみんな大好きだし、それに、自分の服の糸の話も大好き。僕が好きならみんな好きって、どこかで聞いたフレーズですね。何だろう、コットンのパワーっていうのかな。何かが出来上がる。というのは本当にワクワクしますね。そして、僕も初めて「精紡交撚」を見る事ができました。

ほんとに白黒yarn なんてね。ジャスミンとボーズくんはもちろん、みんなにも紹介できてよかったです。

for The NERDS by The NERDS

さて、糸ができましたので、次は編みにかかります。この時点で、The NERDSというフレーズは思いついていないのですが、ここからは、まさにそうだよな。というお話です。

古泉さんから借りた、ビンテージはどちらもEX-LARGE。比べてみると生地の厚みや、テンションに違いはあるものの、仕上がりサイズは同じ。それに、もちろん丸胴です。ということは、プレーンな無地はそれとして作り、シルバラードは、また別の編み機が必要。という事になります。なのに、仕上がりサイズは同じにして欲しい…それで、5サイズ展開。

つまり、このシリーズを完成させるには10台の編み機が必要です。いくら注文とはいえ…ね。ここまでのことを叶えてくれる環境は他にありません。これを書いている時点では、もちろん生地が出来上がっていて、2種類の生地の違いがはっきりしているのに、サイズは揃っています。(すごい!)

何度もテストをした甲斐がありました。なんていうのは、自分目線すぎます。これはね、変態の仕業です。笑

生地の質感から、編み機を選び、糸を決める。機械のスピードや、糸のテンションまで合わせれば、組み合わせは無限大にあります。その中から、理想に向かって選択して調整していく。

編んでる様子も撮影しましたが、本当にすごいのはこの前ですね。(変態メープルくんありがとう)

僕が最近よく言う、「洋服が一番上手に作れる環境」というのは、こういうところです。

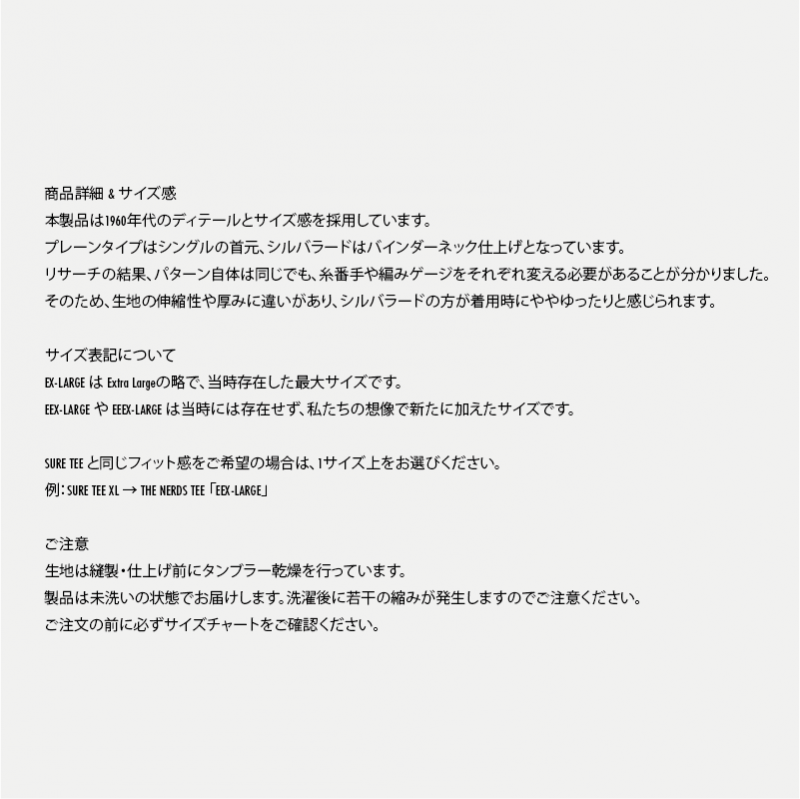

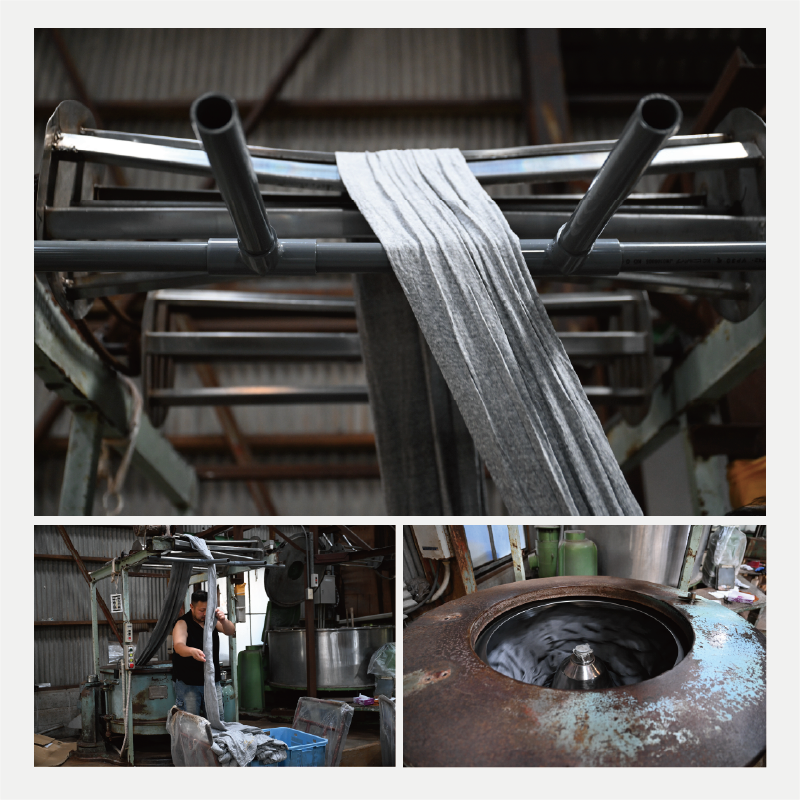

染色仕上げチーム

シルバラードが編み上がり、次は染色です。シルバラードの場合、糸と編みで色味が決まっているので、染めて色をつける必要はないのですが、編み上がった生地はいろんなオイルを含んでいますから、洗浄が必要です。

編み上がったばかりの生地は、キバタといって粗々しく表情もゆたかで、このまま持って帰りたいと思えるほどですが、洗ってみるとこれが結構汚れてる。「マジで…」って言葉を失うくらいです。また、編み上がったものを洗うと、信じられないくらい縮むので、ここでしっかり縮めておくということも必要です。

紹介が遅くなりましたが、ここは「星降る染工所」です。もう何かを変更したり、ジャッジすることはなくて、できることは何もないのだけど、最後まで見守りたいと思って、撮影にお邪魔しました。この染工所でシルバラードが仕上がる瞬間に立ち会えるというのはとても嬉しいです。

今回は、染めていないのでフィーリングダイは必要ありませんが、必要ないのは「ダイ」だけであってその「フィーリング」こそ大切です。ここで、生地の質感と身幅が決まるからです。丸胴なので、やはり身幅が最重要事項ですが、ここで伝えておきたいのは、無理に引っ張ったりして合わせにいってません。ということです。

このあと、縫製をしていると、若干のブレに気づきます。ただ、編みは同じなわけだから、それは繰り返しの洗濯でおおよそ同じところに落ち着く。と考えています。僕とメープルくんは余計にドキドキする事になるのですが、基本的には糸と編みのチカラに任せて、自然に仕上げる。というのが、良いなと思います。

SURE TEE 3

さて、いよいよ生地が完成しまして、舞台はxxdevelopmentに移ります。SURE TEE 3はこのTシャツが完成する前の僕たちのコードネームです。

生地が変わると、全てのセッティングが見直しになります。もちろんランタグのスペックも全て確認します。低めの肩傾斜に垂直なアームホール。半袖より半袖じゃんっていう袖形状は、このTシャツにムードが宿る理由です。

意外だったのは衿ぐりの前後差です。この時代にはもう気づいていたんですね。(ちょっと言い方イジワル)そして、このモクグレーのみに見られる特徴的なディテールは2つです。

ひとつ目は衿のバインダーです。どういうわけか他のビンテージを調べてみても、全部バインダー仕上げです。これは88-12の時代にも共通しています。もう少し良く見てみると、生地は身頃と同じ天竺を使っています。

88-12の時代にはフライスが使われていますから、ランタグ期のディテールとして象徴的だと思います。無地タイプのランタグにはフライスが使われていますから、どうしてだろう?とは思いますが、きっと生地ができた時点で、「ヤッター」となり、フライスのことは忘れていたのでしょう… というか、忘れていてくれて、心からありがとうです。

もう、嫌だよ。これでフライスがあった場合、もうひとつ違う番手の糸が必要で… きっと発売はもう2年先になっていたと思います。

もうひとつは、肩の縫い目に伸びどめテープ。それも、全然伸びないタイプ。現代では当たり前のディテールですが、この年代のビンテージに見かけるディテールじゃないので、僕たちは意図的に付けないようにしていました。

これは、正直意外でした。全然伸びないタイプなのであまり褒められた仕様ではないのですが、当時の最先端なんだろうなという気がします。組織を調べてみると、コットンの平織り。テーラーが使うコハクテープにそっくりです。これも昔から変わらないので、もしかしたら当時の開発者がテーラーの現場で思いついたディテールだったりして…妄想が膨らみます。

古泉さんに教えてもらったのですが、無地タイプが廉価版で、モクグレーはデラックス。(当時のカタログ調べ)だそうです。そう言われてみると、納得できます。

糸作るのに、あんなに拘ったんだもん… フラッグシップに仕立てたくなりますね。

その他は The NERDS Teeと同じスペックで。少しロックをナローにして、袖、裾はシングルで。全てコットン糸で縫い上げです。

あ、そうそう、さっきのバインダーですがシルバラード専用です。狙いの幅はビンテージ。衿も身頃もヨレヨレになったら到達します。

最初の頃は生地のテンションが生きているので別物ですが、死んだか、死にかけくらいがナイスです。

これを再現するには数%ほど引っ張って縫う必要があり、その為に最新設備を使っているのはちょっと反則だと思っています。笑

The Silverado Tee

ついに完成しました。

これは、究極の普通。デラックスな普通。の方が正しいかもしれませんね。「もし、僕達がそこに居たら」の答えは「いま、僕達がここに居るから」だと思えてきました。

この成熟した環境がただのTシャツを豊かなものにしてくれました。

こうありたいと願って、洋服を作ることができる日本の仲間(NERDS)を大切にしたいと思います。

そして、こんな長い文章を最後まで読んでくれた方も、間違いなく大切な仲間(NERDS)です。笑

あとどれくらい、続けられるか分からないけど、なるべく長く続けたい。みんなは、タイミングの合うときでいいので、1枚買ってくれたら嬉しいです。

最後に。

完成まで2年は流石に長かった…。

The Silverado SIRO もちろん自信作です。生地の厚みは6.6オンス。もっちりした質感はビンテージそっくりです。

クラブハウスグレーの白黒砂漠感もかなり近い!The NERDS Teeと同じパターン(形)で製作していますが、糸やゲージが異なるため、また違った着心地です。

もちろん、「ムード」は同様に確保されますよ。笑

サイズ選びは The NERDS Teeと一緒。SURE TEEがLサイズだったら、EX-LARGEで同じサイズ感です。(乾燥機で一番縮んだ状態ね)

もし、サイズ選びで迷ったらいつでもDMください。

Silveradoは銀の丘という意味です。 みんなに良いことあります様に。

A Wish On The Moon.

The Silverado SIRO 6.6oz

PATTERN : SURE TEE 3 SLV

FABRIC : 26 SIRO Tubular

THREAD : Cotton (88% Virgine 12% Re-Scrap COTTON)

COLOR : The Silverado SIRO

SIZE : Medium, Large, EX-Large, EEX-Large, EEEX-Large

PRICE : The Silverado 8,800 JPY( tax in)

ORIGIN : Spinning, Knitting & Sewing All Made in Japan

クラブハウスグレーの白黒砂漠感もかなり近い!The NERDS Teeと同じパターン(形)で製作していますが、

糸やゲージが異なるため、また違った着心地です

始まりは2年前。みんなが待っているのは知っていたけど、

完成させるには、とても長い時間が必要でした。

Made as if we were there.

もし、僕達がそこに居たらと言う想像は

憧れに近い感情から、「なぜ?」に至ります。

「そこに綿があったから」

「オシャレだから」

「それがアメリカのDNAだから」

MADE IN USAだから、きっと適当だろ。って思うのは止めにします。

誰が作ったのかは解らないけど、クラブハウスグレーはアメリカの象徴です。

原料は、白いワタと、黒いワタのはずで、その違いの理由が何なのか?

オリジナルに近づくことはオリジナルになり得るのか?本当のオリジナルとは何か?

——男子だったらわかるはず。これは冒険みたいなものです。

シルバラード誕生

僕の生まれた街には紡績工場があって、幸運なことにモクグレーが得意でした。 白いワタ、黒いワタに限らず、全てのブレンドの比率を変えることができます。「そこに綿があったから」を信じてた僕は、SURE Tシャツ用の生地の端材を入れることを思い付きます。

何でも混ぜてしまえ。ってアメリカ人ならやりそうです。

「混率はいくつにしますか?」って紡績工場からの質問に、解らないから「12%」って答えました。SUREの88-12はレーヨンじゃなくて、スクラップコットンなところがクールだと思いました。そういった経緯から、傑作シルバラードが誕生するわけです。

オリジナルのオリジナル

そういった意味で言えば、シルバラードはオリジナルです。

そのオリジナルのオリジナル、つまり元ネタ(ビンテージ)ですね。今回はこれをそのまま再現しようという試みです。

ビンテージがある以上、ゴールを動かせない。プロセスだけトレースして成り行きでOKという完成はNGです。

何かが足りなくてもいけないし、何かを加えてもいけない。新しいシルバラードはデニスホッパーが撮った映画のようでなくてはいけません。マカロニウエスタンにはしたくないのです。

ビンテージを紡績工場へ

僕が持っていた88-12のビンテージを紡績工場へ送ります。ここはモクグレー研究所のようなところで、いろんなモクグレーデータを持っています。数日待って、分析の結果が届きました。一般的なモクグレーとは紡績方法が異なり、サイロスパン(精紡交撚)という紡績方法だということがわかりました。通常、1本の粗糸(そし:糸になる前の糸)から、糸を作るのですが、2本の粗糸から1本の糸を作ります。しかも、その2本の粗糸のうち1本が白黒で、もう一本は白という製造方法でした。

——やっぱり… こんなの、絶対適当に作ってるわけないやん。笑

ラビリンスの入り口

一度聞いただけでは、理解が難しいほどブレンドのタイミングが何度もやってきます。糸の太さや、黒の割合、およそこれくらいと見当をつけますが、ビンテージにどこまで近づけられるかは、糸を作って編んでみないと誰にも分からないという展開が確定しました。

早速試作にかかります。数ヶ月待って試験反ができあがります。サイロスパンは正解のようです、雰囲気はかなり近くなりました。

それでも、少し生地が厚いようです。黒の割合はもう少し増やしたほうが良さそうで、糸を細くする必要もありそうでした。

そして、迷宮入りするきっかけになる発見が——

クラブハウスグレー

試験反の白黒砂漠具合は多少の修正が必要だけど、うまくいっています。ただ、気になる点を見つけてしまいました。

モノトーンの世界のはずが少し黄色いのです。どうやらコットンの仕業です。黒と白の白は厳密に言えば、コットンの色です。

88-12のビンテージはもう少し黒く、この点を加味したとしても、黄色味は感じません。それなら、と晒し加工に入れてみますが、今度は白飛びしてしまいました。

——どうにも正解が見つかりません。

ある日、アメリカ人の友人、クリスにメールをしました。

確か、アノラックを注文してくれてありがとうって話の流れだったと思います。

P「今、シルバラードのTシャツを作ってて、ビンテージそっくりにしたいんだけど、どうも近付けなくて」

C「おお、懐かしいな。学生の頃は毎日着てたよ。それで?」

P「黒いワタの部分は上手くいってるんだけど、白いワタの部分が白くならないんだ」

C「なるほど…相変わらず研究所みたいなことをやってるね」

C「このタイプのTシャツはクラブハウスで使われるんだ。練習が終わった後、ランドリールームに集めてまとめて洗濯するんだ。そのランドリーマシーンは業務用で、水温は高温、洗剤もかなり強力だったと思うよ」

…これだ!!

ビンテージの88-12はすでにゾンビの状態。きっと何度も洗濯を繰り返しているはずで、コットン色は白く飛んでいる。というのにも合点がいく。晒しほど強力ではないけど、漂白に近い状態のリネン洗いなら、コットンの生成り色はホワイトに近づいていく… 僕はこれが、もっともらしい仮説に思えました。

ちなみに、文章にしてみたらほんの数行だけど、この時すでに1年が経っています… 「チッ。どっかにデッドストック無いのかよ」なんて、タイミングを失っていましたが、もしも、デッドストックに出会っていたら、そっくりに作ることに夢中になって、こんな事には気付いていないでしょう。「仮説」と書いたのはあくまで、「僕はそう思いました」ということであって、検証はまだこれからです。それでも、ゾンビなビンテージは誰かのお気に入りの証拠。活躍してた姿を想像しつつ、素材の変化を感じて、新品の状態はきっとこうだろうって想像は、とても楽しく、かけがえのない気づきになりました。あらめて、クリスありがとう!

1960〜1970

ちょうどここで、The “NERDS” Teeとタイミングが合ってきます。’n’ CLOTHING の古泉さんが「何かの参考になるかもしれないから」とヴィンテージのTシャツを2枚貸してくれました。 1枚はランタグの黒ボディー。もう1枚もランタグのモクグレーです。どちらも1960年代に生産されたものです。しかも同じサイズで…この話は次の章で詳しく。だってまだ生地ができていませんからね。

それで、88-12は1970年代からのスタートで、コットンが88%、レーヨンが12%です。ランタグは1960年代までで、100%コットンです。—ここで、僕はニヤニヤが止まりません。

シルバラードは88-12に習って88%のバージンコットンに12%スクラップコットンを入れています。ということは、コットン100%… そう、「ランタグの方が近いじゃん!」というラッキーな展開になります。

88-12とランタグの杢感はとても近く、精紡交撚で間違いありません。年代順に整理してみても、88-12のレーヨンは機能性のアップデートで、見た目の杢感は前作を継承しているのだと思います。

こうなってくると、ランタグ期を狙って作った方が整合性があります。ちょうど、The NERDS Tee も企画していましたから、尚更です。蝉のように時期を待っていましたが、コレクターのおかげで地上に出ることができました。笑

古泉さん、ありがとうございます。

いよいよ生地作り。その前に糸作り。

そうと決まれば、あとは実行するのみです。糸の太さと、黒ワタの混率をあらためて設定して、300キロの糸をオーダーします。

少しだけ勇気が要りますが、在庫はロマンです。笑

きっと特別なものになると思い、紡績工場に取材を申し込みました。

ノスタルジックな雰囲気はみんな大好きだし、それに、自分の服の糸の話も大好き。僕が好きならみんな好きって、どこかで聞いたフレーズですね。何だろう、コットンのパワーっていうのかな。何かが出来上がる。というのは本当にワクワクしますね。そして、僕も初めて「精紡交撚」を見る事ができました。

ほんとに白黒yarn なんてね。ジャスミンとボーズくんはもちろん、みんなにも紹介できてよかったです。

for The NERDS by The NERDS

さて、糸ができましたので、次は編みにかかります。この時点で、The NERDSというフレーズは思いついていないのですが、ここからは、まさにそうだよな。というお話です。

古泉さんから借りた、ビンテージはどちらもEX-LARGE。比べてみると生地の厚みや、テンションに違いはあるものの、仕上がりサイズは同じ。それに、もちろん丸胴です。ということは、プレーンな無地はそれとして作り、シルバラードは、また別の編み機が必要。という事になります。なのに、仕上がりサイズは同じにして欲しい…それで、5サイズ展開。

つまり、このシリーズを完成させるには10台の編み機が必要です。いくら注文とはいえ…ね。ここまでのことを叶えてくれる環境は他にありません。これを書いている時点では、もちろん生地が出来上がっていて、2種類の生地の違いがはっきりしているのに、サイズは揃っています。(すごい!)

何度もテストをした甲斐がありました。なんていうのは、自分目線すぎます。これはね、変態の仕業です。笑

生地の質感から、編み機を選び、糸を決める。機械のスピードや、糸のテンションまで合わせれば、組み合わせは無限大にあります。その中から、理想に向かって選択して調整していく。

編んでる様子も撮影しましたが、本当にすごいのはこの前ですね。(変態メープルくんありがとう)

僕が最近よく言う、「洋服が一番上手に作れる環境」というのは、こういうところです。

染色仕上げチーム

シルバラードが編み上がり、次は染色です。シルバラードの場合、糸と編みで色味が決まっているので、染めて色をつける必要はないのですが、編み上がった生地はいろんなオイルを含んでいますから、洗浄が必要です。

編み上がったばかりの生地は、キバタといって粗々しく表情もゆたかで、このまま持って帰りたいと思えるほどですが、洗ってみるとこれが結構汚れてる。「マジで…」って言葉を失うくらいです。また、編み上がったものを洗うと、信じられないくらい縮むので、ここでしっかり縮めておくということも必要です。

紹介が遅くなりましたが、ここは「星降る染工所」です。もう何かを変更したり、ジャッジすることはなくて、できることは何もないのだけど、最後まで見守りたいと思って、撮影にお邪魔しました。この染工所でシルバラードが仕上がる瞬間に立ち会えるというのはとても嬉しいです。

今回は、染めていないのでフィーリングダイは必要ありませんが、必要ないのは「ダイ」だけであってその「フィーリング」こそ大切です。ここで、生地の質感と身幅が決まるからです。丸胴なので、やはり身幅が最重要事項ですが、ここで伝えておきたいのは、無理に引っ張ったりして合わせにいってません。ということです。

このあと、縫製をしていると、若干のブレに気づきます。ただ、編みは同じなわけだから、それは繰り返しの洗濯でおおよそ同じところに落ち着く。と考えています。僕とメープルくんは余計にドキドキする事になるのですが、基本的には糸と編みのチカラに任せて、自然に仕上げる。というのが、良いなと思います。

SURE TEE 3

さて、いよいよ生地が完成しまして、舞台はxxdevelopmentに移ります。SURE TEE 3はこのTシャツが完成する前の僕たちのコードネームです。

生地が変わると、全てのセッティングが見直しになります。もちろんランタグのスペックも全て確認します。低めの肩傾斜に垂直なアームホール。半袖より半袖じゃんっていう袖形状は、このTシャツにムードが宿る理由です。

意外だったのは衿ぐりの前後差です。この時代にはもう気づいていたんですね。(ちょっと言い方イジワル)そして、このモクグレーのみに見られる特徴的なディテールは2つです。

ひとつ目は衿のバインダーです。どういうわけか他のビンテージを調べてみても、全部バインダー仕上げです。これは88-12の時代にも共通しています。もう少し良く見てみると、生地は身頃と同じ天竺を使っています。

88-12の時代にはフライスが使われていますから、ランタグ期のディテールとして象徴的だと思います。無地タイプのランタグにはフライスが使われていますから、どうしてだろう?とは思いますが、きっと生地ができた時点で、「ヤッター」となり、フライスのことは忘れていたのでしょう… というか、忘れていてくれて、心からありがとうです。

もう、嫌だよ。これでフライスがあった場合、もうひとつ違う番手の糸が必要で… きっと発売はもう2年先になっていたと思います。

もうひとつは、肩の縫い目に伸びどめテープ。それも、全然伸びないタイプ。現代では当たり前のディテールですが、この年代のビンテージに見かけるディテールじゃないので、僕たちは意図的に付けないようにしていました。

これは、正直意外でした。全然伸びないタイプなのであまり褒められた仕様ではないのですが、当時の最先端なんだろうなという気がします。組織を調べてみると、コットンの平織り。テーラーが使うコハクテープにそっくりです。これも昔から変わらないので、もしかしたら当時の開発者がテーラーの現場で思いついたディテールだったりして…妄想が膨らみます。

古泉さんに教えてもらったのですが、無地タイプが廉価版で、モクグレーはデラックス。(当時のカタログ調べ)だそうです。そう言われてみると、納得できます。

糸作るのに、あんなに拘ったんだもん… フラッグシップに仕立てたくなりますね。

その他は The NERDS Teeと同じスペックで。少しロックをナローにして、袖、裾はシングルで。全てコットン糸で縫い上げです。

あ、そうそう、さっきのバインダーですがシルバラード専用です。狙いの幅はビンテージ。衿も身頃もヨレヨレになったら到達します。

最初の頃は生地のテンションが生きているので別物ですが、死んだか、死にかけくらいがナイスです。

これを再現するには数%ほど引っ張って縫う必要があり、その為に最新設備を使っているのはちょっと反則だと思っています。笑

The Silverado Tee

ついに完成しました。

これは、究極の普通。デラックスな普通。の方が正しいかもしれませんね。「もし、僕達がそこに居たら」の答えは「いま、僕達がここに居るから」だと思えてきました。

この成熟した環境がただのTシャツを豊かなものにしてくれました。

こうありたいと願って、洋服を作ることができる日本の仲間(NERDS)を大切にしたいと思います。

そして、こんな長い文章を最後まで読んでくれた方も、間違いなく大切な仲間(NERDS)です。笑

あとどれくらい、続けられるか分からないけど、なるべく長く続けたい。みんなは、タイミングの合うときでいいので、1枚買ってくれたら嬉しいです。

最後に。

完成まで2年は流石に長かった…。

The Silverado SIRO もちろん自信作です。生地の厚みは6.6オンス。もっちりした質感はビンテージそっくりです。

クラブハウスグレーの白黒砂漠感もかなり近い!The NERDS Teeと同じパターン(形)で製作していますが、糸やゲージが異なるため、また違った着心地です。

もちろん、「ムード」は同様に確保されますよ。笑

サイズ選びは The NERDS Teeと一緒。SURE TEEがLサイズだったら、EX-LARGEで同じサイズ感です。(乾燥機で一番縮んだ状態ね)

もし、サイズ選びで迷ったらいつでもDMください。

Silveradoは銀の丘という意味です。 みんなに良いことあります様に。

A Wish On The Moon.

The Silverado SIRO 6.6oz

PATTERN : SURE TEE 3 SLV

FABRIC : 26 SIRO Tubular

THREAD : Cotton (88% Virgine 12% Re-Scrap COTTON)

COLOR : The Silverado SIRO

SIZE : Medium, Large, EX-Large, EEX-Large, EEEX-Large

PRICE : The Silverado 8,800 JPY( tax in)

ORIGIN : Spinning, Knitting & Sewing All Made in Japan